La idea de la humanidad como sujeto y la naturaleza como objeto que hay que domesticar ha dado lugar a una filosofía de conquista, que ha propiciado quinientos años de violencia contra los pueblos indígenas y sus formas de vida. En última instancia, también ha conducido a una crisis planetaria. Desde el momento en que los europeos llegaron a suelo sudamericano, Occidente ha dado por sentado que sabe más que los pueblos indígenas nativos de esas tierras. En el contexto de una catástrofe climática global, ya es hora de que los herederos de este legado aprendan a escuchar.

En los últimos años, algunos grupos indígenas amazónicos han aprovechado el cine como medio para articular sus cosmologías en sus propios términos. A menudo centradas en la experiencia, estas obras permiten transmitir las formas indígenas de estar en el mundo, desafiando las narrativas coloniales que durante siglos les han sido impuestas desde fuera.

Se trata de un avance revolucionario, ya que el cine, como medio ampliamente accesible, permite un modo de autorrepresentación que tiene el potencial de llegar a un público más amplio que nunca en el contexto indígena. Las expresiones fílmicas de la íntima relación de los pueblos indígenas con la tierra, a su vez, abren el camino a un reconocimiento más amplio de sus reivindicaciones de soberanía territorial. En este sentido, la naturaleza del cine como forma afectiva también nos invita a los espectadores no indígenas a reimaginar nuestra relación con la vitalidad de nuestro planeta en su conjunto, a ver que, después de todo, vive y respira.

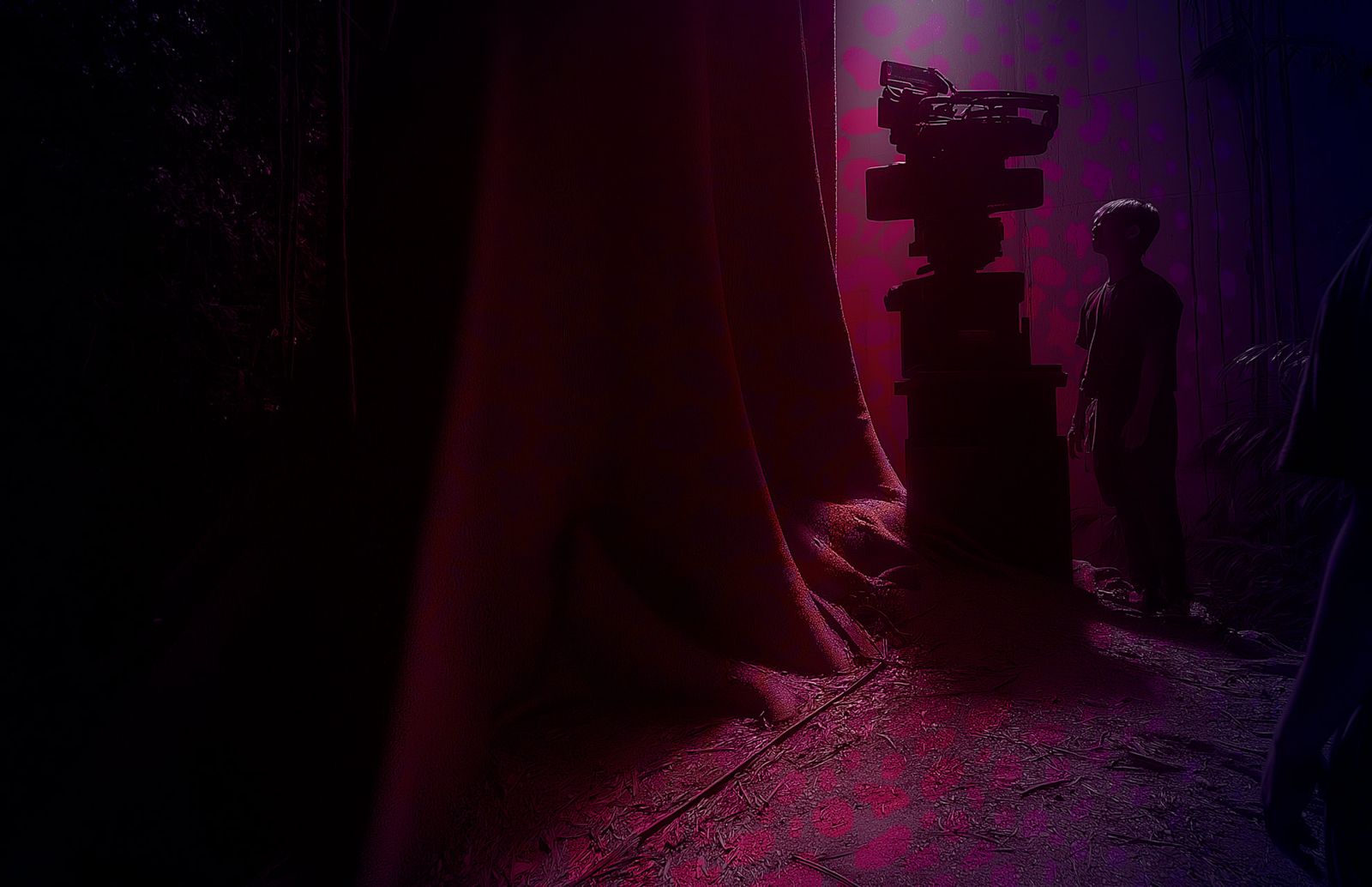

Dos películas amazónicas recientes ejemplifican estas posibilidades. Lithipokoroda (2021), de Lilly Baniwa, es un manifiesto performativo indígena de São Gabriel da Cachoeira, Brasil. Sigue a una mujer ancestral que camina desde el bosque hasta la maloca [casa comunal] mientras los hombres blancos destruyen la tierra, afirmando que el conocimiento indígena perdura a pesar de la violencia. Bakish Rao: Plant Resistance (2024), de Denilson Baniwa y Comando Matico, es un cortometraje de ciencia ficción que reimagina la resistencia desde la perspectiva de las plantas en Perú, criticando la destrucción ecológica y visualizando la resiliencia entre especies.

Ambas películas descolonizan el lenguaje cinematográfico occidental para poner en primer plano distintas cosmovisiones indígenas. Ambas animan a reimaginar la propia relación del espectador con el mundo natural. Abrazar el cine indígena es, por tanto, comenzar a honrar el conocimiento y la soberanía de pueblos a los que se les debe respeto desde hace mucho tiempo.

El cine como poder

El cine es un lenguaje famoso por su poder. En sus inicios, a finales del siglo XIX, el cine sin narrativa proporcionó a la humanidad un vertiginoso encuentro con la modernidad. Desde entonces, ha pasado por radicales subversiones vanguardistas y se ha utilizado como herramienta de resistencia política desde Cuba hasta Mozambique. Más recientemente, se ha empleado como una forma de hacer tangibles algunos de los horrores más oscuros de nuestro pasado. No es de extrañar que las comunidades indígenas estén recurriendo ahora a este medio afectivo como forma de expresión creativa.

Creo que el cine puede influir en nuestra comprensión del mundo debido a su potencial para desencadenar un encuentro estético, para conmover al espectador provocando una respuesta emocional que trasciende la explicación lingüística o el pensamiento. Esta característica es poderosa para la humanidad en su conjunto, sobre todo porque la alineación con nuestra experiencia intuitiva es una puerta para reconectarnos con nuestro mundo natural. También refleja hasta qué punto la academia moderna, basada en la racionalidad del pensamiento de la Ilustración, ha consolidado un mundo separado de su encarnación. Como captura el líder indígena David Kopenawa en The Falling Sky, nuestros escritos «inertes» «no hablan», y al difundirlos, los humanos «solo terminan sabiendo lo que ya está dentro de sus mentes».

Las formas de conocimiento más profundamente encarnadas nos acercan a lo que las comunidades indígenas de todo el mundo han sabido desde siempre: que la Tierra «habla». Si esta idea parece enrevesada o lejana, es porque solo puede entenderse verdaderamente a través de la experiencia sensorial, no del pensamiento. Aquí es donde la naturaleza afectiva del cine tiene un gran potencial.

El cine indígena como resistencia

Uno de los primeros ejemplos de la agencia creativa indígena ejercida a través del cine amazónico se ve en dos películas de los kayapó a finales de la década de 1980. Estas películas fueron fruto de la colaboración entre la televisión británica, antropólogos y comunidades indígenas kayapó, que aprovecharon conscientemente su aparición ante las cámaras para grabar su movimiento de resistencia contra un proyecto de presa hidroeléctrica en la zona de Altamira, en la Amazonia brasileña. Las protestas acabaron obligando al Banco Mundial a retirar su préstamo y, en última instancia, provocaron el colapso del proyecto.

Aunque en este caso los kayapó no tenían el control total de la autoría, su participación activa sembró la semilla de la soberanía creativa indígena en el cine como forma de activismo. Los cineastas indígenas amazónicos de hoy en día continúan con esta labor.

Lithipokoroda, de Lilly Baniwa, da voz creativa a los jóvenes indígenas de la ciudad más indígena de Brasil. Si bien las imágenes de destrucción que siguen a la protagonista mientras se mueve por el bosque son impactantes, las tomas posteriores de los indígenas hablando a la cámara, repitiendo «basta» y utilizando la tecnología como vehículo de autoexpresión, ayudan a enunciar su reivindicación de la autodeterminación continua. El proceso creativo les permite liberarse de las limitaciones de la cosmovisión racionalista europea que se ha impuesto a su pueblo durante siglos.

Por su parte, Bakish Rao: Plant Resistance, de Denilson Baniwa y Comando Matico, tiene un enfoque aún más experimental. Contada desde la perspectiva de las plantas que se enfrentan a la invasión del cultivo de aceite de palma, la película descentra la perspectiva humana y comunica la presencia de interlocutores no humanos. Como tal, pone de relieve las limitaciones de los lenguajes humanos y desafía el antropocentrismo de las concepciones predominantes de la ecología.

Al acoger la creciente producción del cine indígena, los espectadores pueden comprender mejor la importancia del territorio para las comunidades indígenas, fomentando así un respeto más informado por su derecho a la autodeterminación. Si queremos detener los ciclos de violencia y el colapso medioambiental, también debemos replantearnos nuestra relación con la vida no humana que sustenta nuestro planeta. El cine indígena puede ser una puerta de entrada que nos anime a prestar atención a nuestro ser, un ser intrínsecamente entrelazado con la propia naturaleza. La pregunta ahora es si estamos preparados para escuchar.